La Sindone e il racconto evangelico

Gli eventi verificatisi poco dopo la morte di Gesù secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni:

Gli eventi verificatisi poco dopo la morte di Gesù secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni:

Mt 27, 57-61 – Mc 15, 42-47 – Lc 23, 50-56 – Gv 19, 38-42

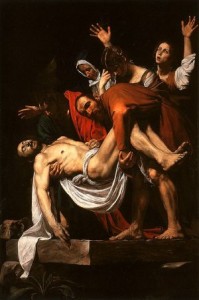

Il risultato fornito dalle ricerche dimostra esserci una notevole convergenza fra le molteplici e diverse tracce rilevate sulla Sindone e quanto narrano i Vangeli circa la passione, morte in croce e resurrezione di Gesù. Innanzitutto la provenienza: il telo presenta le caratteristiche proprie di un lenzuolo funerario ebraico del I secolo d.C., tessuto secondo la tecnica artigianale propria dei Paesi dell’area siropalestinese. Sul lenzuolo funebre sono state trovate tracce di aloe e mirra; tali sostanze venivano utilizzate in Palestina per ungere i cadaveri prima di deporli nel sepolcro. Gli studiosi hanno inoltre trovato sulla Sindone cinquantotto tipi di polline: diciassette di questi appartengono a piante che crescono in Italia e Francia, i restanti trentotto a piante che crescono in Palestina, uno è addirittura di cistus creticus, una specie di viola presente solo nei pressi di Gerusalemme. Il professor Baima Bollone, medico legale che ha effettuato la quinta e ultima ricognizione sul lenzuolo nel settembre del 1992, insiste inoltre su un altro elemento che conduce a Gerusalemme: sul telo sindonico sono stati trovati frammenti di aragonite, un minerale tipico di quella città. Altro fattore che induce ad associare la Sindone alla passione di Gesù sono le tracce di sangue e siero. Sul telo sono visibili «macchie rosse» identificate come macchie di sangue umano. L’informazione è stata fornita da alcuni medici americani, i quali hanno dichiarato che tali tracce sono presenti perché il lenzuolo ha avvolto il corpo di un uomo ferito alla testa, al costato, ai polsi, agli arti inferiori… Le ferite sarebbero state inferte attraverso la crocifissione! Analizzando le macchie, il professor Baima Bollone ha inoltre scoperto che il sangue presente sulla Sindone è di gruppo AB, lo stesso riscontrato nel Santo Sudario (col quale fu asciugato il volto di Cristo durante la salita al monte Calvario), conservato e venerato presso la Cattedrale di Oviedo in Spagna. Dalle analisi effettuate con fotografie per fluorescenza con eccitazione ultravioletta si è scoperto che l’uomo avvolto dal lenzuolo funerario ha sudato sangue, è stato percosso 120 volte con il flagrum romano (strumento usato dai soldati romani per la flagellazione) ed ha indossato un casco di spine, come dimostrano le cinquanta ferite scoperte all’altezza del capo. Attraverso lo stesso metodo gli studiosi hanno rilevato che la macchia di sangue situata all’altezza della ferita del costato è circondata da un alone di siero di sangue. Questo dato rimanda inequivocabilmente alla citazione del Vangelo di Giovanni: “uno dei soldati con un colpo di lancia gli trafisse il costato e subito ne uscì sangue ed acqua” (Gv. 19,34). Nei campioni di sangue analizzati è stata inoltre trovata una percentuale straordinariamente alta di bilirubina. La presenza di questa sostanza indica che l’uomo prima di morire ha subito torture fisiche strazianti, tutte compatibili con quelle narrate e descritte nei Vangeli. Tali ricerche stabiliscono in sostanza che la Sindone è il telo funerario che ha avvolto il corpo di un uomo sottoposto a sofferenze atroci indicibili, che è stato crocifisso, trafitto al costato da un colpo di lancia e deposto in un sepolcro situato a Gerusalemme.