Il Risorgimento e l’Unità d’Italia

Intorno alla prima metà dell’Ottocento la penisola italiana si presentava divisa in Stati e regni sottoposti ad autorità straniere.

Il Piemonte e la Sardegna facevano parte della Savoia, un regno governato da sovrani di origine francese. La Lombardia, il Veneto, il Friuli e parte del Trentino costituivano il Regno lombardo Veneto, governato dall’imperatore austriaco; l’Umbria, le Marche, il Lazio, e parte dell’Emilia Romagna, formavano lo Stato Pontificio governato dal Papa; il Granducato di Toscana era governato da Leopoldo II, parente dell’imperatore austriaco; il meridione infine, – inteso come l’insieme dei territori che vanno dall’Abruzzo alla Sicilia -, era governato dai Borbone, che erano spagnoli.

Il Risorgimento fu quel periodo della storia nazionale compreso fra il 1831 e il 1860, in cui vennero create le premesse che portarono all’unificazione d’Italia sotto l’autorità di un unico sovrano: Vittorio Emanuele II di Savoia. La proclamazione del Regno d’Italia fu preceduta dalla cacciata dalla penisola dei sovrani austriaci e spagnoli. Nel 1870 infine, ci fu la presa di Roma e la proclamazione della cessazione del potere temporale pontificio (sintesi storica: Premesse al Risorgimento Italiano).

Nell’arco di questi 29 anni precedenti l’unificazione, la nostra Italia fu attraversata dai cosiddetti “moti” rivoluzionari e da due guerre d’indipendenza. I moti rivoluzionari avvennero a seguito ed emulazione della rivoluzione francese del 1789 e le guerre d’indipendenza per distaccare il regno dei Savoia dal potere austriaco. Ma nel 1849 le rivoluzioni finirono miseramente in sconfitte.

In seguito ad essi, nei diversi stati della penisola italiana, i vecchi sovrani ripristinarono la loro autorità e provvidero a vanificare i cambiamenti introdotti dalle rivoluzioni del 1848-49. Il regno di Sardegna nel panorama italiano rappresentava un’eccezione, poiché, nei territori governati dai Savoia, fu mantenuto in vigore lo statuto albertino (lo statuto albertino, concesso dal re Carlo Alberto nel 1848, prevedeva l’istituzione nel regno di un Parlamento, composto da Camera dei deputati e da camera dei senatori; i deputati venivano nominati mediante elezioni, mentre i senatori venivano nominati direttamente dal re).

Nel 1850, il conte Camillo Benso di Cavour entrò a far parte del governo sabaudo in qualità di Ministro dell’agricoltura; dopo due anni, Vittorio Emanuele II conferì al conte l’incarico di primo Ministro.

Nel 1850, il conte Camillo Benso di Cavour entrò a far parte del governo sabaudo in qualità di Ministro dell’agricoltura; dopo due anni, Vittorio Emanuele II conferì al conte l’incarico di primo Ministro.

L’azione politica del Cavour fu rivolta sia per migliorare le condizioni interne del regno di Sardegna – sotto l’aspetto politico, sociale ed economico – che i rapporti fra il suddetto regno e le maggiori potenze europee dell’epoca, in particolare la Francia e l’Inghilterra.

Nei primi anni del suo governo il Cavour non pose mai, fra i suoi obiettivi, quello di unificare l’Italia sotto le insegne dei Savoia.

Ma lo stesso Cavour cambiò idea completamente quando entrò a far parte di una strana Associazione, la Società nazionale (un’associazione politica fondata da Daniele Manin che si prefisse come obiettivo quello di unificare l’Italia e affidarne la reggenza a Vittorio Emanuele II). Da allora Cavour ebbe come unico progetto quello di unificare l’Italia con l’aiuto delle grandi potenze europee dell’epoca (sintesi storica:l’ Unità d’Italia).

Lo strano cambiamento ideologico di Cavour a seguito dell’entrata nella società nazionale, sin d’allora fece comprendere che lo statista fosse entrato a far parte di una setta massonica tant’è che sin d’allora San Giovanni Bosco ebbe a dire che “.. qui in Piemonte, Cavour fu uno dei capi della massoneria”.

Cavour fece veramente di tutto per raggiungere lo scopo prefissosi: si accordò con Napoleone III per la definitiva cacciata degli austriaci dall’Italia settentrionale, e per una nuova sistemazione politica e territoriale della penisola italiana.

Perciò non disdegnò neppure di provocare una guerra (la seconda guerra d’indipendenza) – con enorme perdita di vite umane – che si concluse con un armistizio tra Francia e Austria. Addirittura non disprezzò neppure di “vendere” la Lombardia ai francesi ma fortunatamente ciò non accadde per una serie di eventi.

All’inizio del 1860, il regno di Sardegna cessò di essere uno stato dinastico, e divenne uno stato nazionale che oltre al Piemonte e la Sardegna, comprendeva: Lombardia, Toscana, ed Emilia Romagna. Affinché il processo di unificazione nazionale potesse giungere a termine, occorreva che il sud venisse accorpato politicamente al resto del Paese.

L’annessione del mezzogiorno non poteva avvenire in seguito ad un’iniziativa militare da parte del regno di Sardegna contro i Borbone in quanto ciò avrebbe suscitato l’intervento degli altri sovrani d’Europa i quali senza esitazione si sarebbero opposti ad un’ulteriore estensione territoriale del regno di Sardegna in tempi così brevi.

L’accorpamento del meridione al resto d’Italia si sarebbe giustificato solo dimostrando alla diplomazia internazionale che il governo dei Borbone non riscuoteva più alcun credito presso le popolazioni del sud Italia e che l’intervento delle autorità piemontesi era finalizzato ad evitare lo scoppio di probabili disordini.

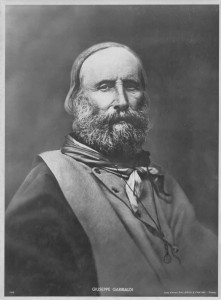

Nella notte fra il 5 e il 6 maggio 1860, una spedizione di mille uomini capeggiata da Giuseppe Garibaldi partì dal porto di Quarto, presso Genova, e qualche giorno più tardi approdò a Marsala, in Sicilia. L’obiettivo di questa spedizione era quello di sobillare la popolazione siciliana contro il governo spagnolo; una volta scoppiata in Sicilia, l’insurrezione si sarebbe dovuta estendere al resto delle provincie meridionali, costringendo i sovrani spagnoli a fuggire via dall’Italia.

Nella notte fra il 5 e il 6 maggio 1860, una spedizione di mille uomini capeggiata da Giuseppe Garibaldi partì dal porto di Quarto, presso Genova, e qualche giorno più tardi approdò a Marsala, in Sicilia. L’obiettivo di questa spedizione era quello di sobillare la popolazione siciliana contro il governo spagnolo; una volta scoppiata in Sicilia, l’insurrezione si sarebbe dovuta estendere al resto delle provincie meridionali, costringendo i sovrani spagnoli a fuggire via dall’Italia.

La liberazione del sud d’Italia iniziò dalla Sicilia e avvenne fra il maggio e l’agosto del 1860, provocando migliaia di morti.

Nel mese di settembre le truppe garibaldine occuparono Napoli, costringendo il re Francesco II, ad abbandonare la città e rifugiarsi a Gaeta.

Nel frattempo, il 21 ottobre 1860 in tutte le provincie del mezzogiorno d’Italia si erano tenute le votazioni che avevano ufficializzato la volontà (da parte degli aventi diritto al voto cioè solo l’alta borghesia) di aggregare politicamente il sud, al Regno di Sardegna.

Il 25 ottobre a Teano, in provincia di Caserta, avvenne il congiungimento fra le truppe capeggiate da Giuseppe Garibaldi e quelle sabaude condotte dal re Vittorio Emanuele II. In quell’occasione con la consegna simbolica delle province del sud d’Italia da parte di Giuseppe Garibaldi a Vittorio Emanuele II, venne ufficializzata l’unificazione del Paese. Due settimane più tardi; il quattro novembre 1860 si tennero plebisciti nelle province di Marche e Umbria.

Il 17 marzo 1861 per la prima volta si riunì il Parlamento nazionale che proclamò Vittorio Emanuele II Re d’Italia.

La storia che portò all’unificazione della nostra patria fu questa; nulla di eroico, dunque, nessuna volontà popolare, nessun riconoscimento popolare. L’Unità fu fatta per un progetto espansionistico della nobiltà ed alta borghesia piemontese, con violenza occulta e spargimento inutile di molto sangue innocente.

La storia che portò all’unificazione della nostra patria fu questa; nulla di eroico, dunque, nessuna volontà popolare, nessun riconoscimento popolare. L’Unità fu fatta per un progetto espansionistico della nobiltà ed alta borghesia piemontese, con violenza occulta e spargimento inutile di molto sangue innocente.

Sino ad oggi, invece, ci sono giunte notizie storiche molto parziali che tutti abbiamo appreso dai libri scolastici che hanno sempre dipinto l’Unità d’Italia come un evento naturale ed i suoi fautori come eroi; invece, da anni storiografi e studiosi hanno rivisitato questi avvenimenti e hanno portato alla luce svariati eventi, oltre a quelli già indicati, che dimostrano come, pur essendo l’Unità necessaria, la stessa si verificò malamente, con enorme spargimento di sangue e che portò devastanti conseguenze che subiamo ancora.