Deus Caritas est – Il martirio dei sette monaci trappisti del monastero di Notre Dame de l’Atlas

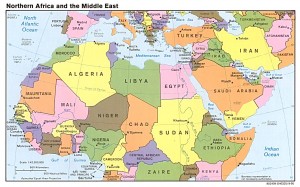

Alcuni cenni sulla storia dell’Algeria. A partire dal 1870 l’Algeria fu occupata e sottoposta all’autorità del governo francese. Il dominio straniero in terra algerina si è protratto ufficialmente fino al 1962. A partire da quell’anno, l’Algeria cessò di essere una colonia francese e conseguì l’autonomia politica ed istituzionale. Il raggiungimento dell’indipendenza non coincise con la cessazione dei conflitti all’interno del Paese. Venuta meno la presenza del governo francese, la guida politica della nazione fu aspramente contesa da due gruppi politico militari di diversa ed opposta ispirazione: il Fronte di Liberazione nazionale (F.L.N.), movimento politico di ispirazione nazionalista, originariamente marxista ed il Fronte Islamico di Salvezza (F.I.S.). Dalla proclamazione dell’indipendenza fino alla fine degli anni novanta, la popolazione algerina oltre ad aver vissuto anni di grave instabilità politica ed istituzionale è stata anche vittima di assurde violenze. Il martirio dei monaci trappisti nella primavera del 1996, è avvenuto in questo drammatico contesto.

Alcuni cenni sulla storia dell’Algeria. A partire dal 1870 l’Algeria fu occupata e sottoposta all’autorità del governo francese. Il dominio straniero in terra algerina si è protratto ufficialmente fino al 1962. A partire da quell’anno, l’Algeria cessò di essere una colonia francese e conseguì l’autonomia politica ed istituzionale. Il raggiungimento dell’indipendenza non coincise con la cessazione dei conflitti all’interno del Paese. Venuta meno la presenza del governo francese, la guida politica della nazione fu aspramente contesa da due gruppi politico militari di diversa ed opposta ispirazione: il Fronte di Liberazione nazionale (F.L.N.), movimento politico di ispirazione nazionalista, originariamente marxista ed il Fronte Islamico di Salvezza (F.I.S.). Dalla proclamazione dell’indipendenza fino alla fine degli anni novanta, la popolazione algerina oltre ad aver vissuto anni di grave instabilità politica ed istituzionale è stata anche vittima di assurde violenze. Il martirio dei monaci trappisti nella primavera del 1996, è avvenuto in questo drammatico contesto.

Il “profilo” di alcuni di loro. Armand Veilleux un monaco cistercense che li ha conosciuti di persona così li ha ricordati: “Questi sette fratelli, molto diversi fra loro, provenivano da tre monasteri differenti: li accomunavano l’amore per il popolo algerino, il rispetto per l’Islam, il desiderio della povertà. Era un’autentica comunità cristiana: non la riunione di amici che si riuniscono per delle affinità particolari o per il fatto di condividere le stesse idee e gli stessi progetti. No, una comunità cristiana è formata da un gruppo di persone, di solito molto diverse le une dalle altre sotto tutti i punti di vista, e che Dio ha riunito per farne il sacramento della sua presenza. Ogni membro di questa comunità di Tibhirine aveva una propria storia personale e un percorso vocazionale molto caratteristico; ciascuno aveva una personalità ben definita, così diversa l’uno dall’altro quanto si possa pensare. E tuttavia erano giunti, soprattutto durante gli ultimi tre anni (1993-1996), non solo a vivere una comunione molto profonda tra di loro, ma anche una perfetta unanimità nelle decisioni per cui ne andava della loro vita – una unanimità che non poteva essere radicata se non nella profonda vita di preghiera di ciascuno di loro. Alcuni di loro erano: “Bruno, figlio di un militare che aveva prestato servizio in Algeria; Celestin, già educatore di gente di strada e Paul, idraulico e ex-prefetto in Alta Savoia: ciascuno apportava alla comunità una grande ricchezza di dono di sé e di spirito comunitario” (…). Lo stesso Veilleux descrivendoci la persona di fratel Luc ci presenta il rapporto instauratosi fra i monaci e la popolazione del luogo… Fratel Luc, era un medico molto popolare nella zona; “La persona che maggiormente contribuì a creare tali legami fu senz’altro Fr. Luc: varrebbe la pena di scriverne la vita. Nato nel 1914, conobbe ancora bambino le terribili violenze della Prima Guerra Mondiale e le sofferenze del dopoguerra. Giovane medico, conobbe le violenze della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale si fece volontario per portare soccorso ai prigionieri nei campi di concentramento nazisti. Entrato a Aiguebelle nel dicembre del 1941, giungeva in Algeria nel 1946. Subito aprì nella proprietà del monastero un dispensario dove, a partire da quel momento fino alla sua morte nel 1996, – quindi, per cinquant’anni – prestò assistenza medica a chiunque si presentasse a lui, senza fare differenze di nazionalità, appartenenza politica o religione. Tutti lo amavano e lo rispettavano, perché tutti sapevano di essere amati e rispettati da lui. All’inizio, il suo dispensario suppliva l’assistenza medica pubblica, che ancora non c’era. Ma se la gente continuò ad andare da lui molto tempo dopo l’installazione di altri dispensari e ospedali pubblici nella regione, è per il fatto che si trovava in lui non solo un “toubib”, un medico che dava diagnosi quasi sempre esatte ma anche un uomo di Dio, che incarnava nel suo modo d’essere, allo stesso tempo estremamente umano e tutto soprannaturale, la sollecitudine pastorale del Figlio di Dio. Uomo di grande libertà interiore, con senso dell’umorismo realmente disarmante, non aveva paura di nulla e di nessuno. Nessuna minaccia, di qualsiasi provenienza, avrebbe potuto impedirgli di testimoniare fino in fondo, anche a rischio della sua vita, l’amore universale a chiunque avesse avuto bisogno di essere curato”.

Il rapimento ed il martirio. Nel 1993, quando in Algeria era bloccato il processo elettorale e il Paese sprofondava in una spirale di violenza (arrestatasi nel 1999), si intimò agli stranieri di lasciare il paese, sotto pena di venire uccisi. Come molti altri, i monaci di Tibhirine si trovarono a dover fare una scelta: restare lì in Algeria con tutte le possibili conseguenze o trasferirsi altrove! Essi scelsero di restare. Questa scelta era maturata comunitariamente, dopo una visita intimidatoria da parte di un gruppo armato di integralisti islamici nella notte di Natale del 1993. Nei giorni successivi padre Christian de Chergé, priore del monastero rivolgendosi tramite una lettera ad un responsabile del GIA, scrisse: «Nel conflitto che il paese vive attualmente, ci sembra impossibile prendere partito. II fatto di essere stranieri ce lo impedisce. La nostra condizione di monaci (ruhban) ci lega alla scelta che Dio ha fatto di noi, che per la preghiera e la vita semplice, il lavoro manuale, l’accoglienza e la condivisione con tutti, soprattutto i poveri…». L’abate generale dei trappisti, incontrando il priore, frère Christian nel 1994 gli aveva detto: «L’Ordine non ha bisogno di martiri, ma di monaci». L’abate racconta: «Mi ascoltò e rimase in silenzio. Poi mi guardò e mi disse: “Non c’è opposizione…”» Questa libera decisione esprimeva la loro volontà di restare insieme nel luogo della loro stabilità, condividendo con i vicini i pericoli della violenza che colpiva soprattutto i più indifesi, solidali con la sparuta minoranza ecclesiale, donati a Dio e all’Algeria, offerti come Cristo per la salvezza del popolo. L’unanime consapevolezza dei sette monaci di andare incontro alla morte, acconsentendo senza riserve e la consegna della loro vita e perdonando ai loro aggressori, ci sono testimoniate dal mirabile testamento di padre Christian de Chergé, dal diario del maestro dei novizi e dalle lettere degli altri fratelli ai familiari. Fratel Paul Favre Miville, rientrato al monastero poche ore prima dell’ultima «visita» dei terroristi del GIA, aveva scritto: «Fin dove spingersi, per salvare la propria pelle, senza correre il rischio di perdere la vita. Uno solo conosce il giorno e l’ora della nostra liberazione in Lui». È la problematica del martirio, che non è rischio avventuroso. Fratel Michel Fleury, che compiva cinquantadue anni il giorno in cui fu assassinato, osservò: «Martire è un termine così ambiguo, qui… Se ci capitasse qualcosa, e non me lo auguro, noi vogliamo viverlo qui, in solidarietà con tutti questi algerini e algerine che hanno già pagato con la loro vita, solidali, soltanto, con tutti questi sconosciuti, innocenti. Mi sembra che chi ci aiuta a reggere, oggi, è Colui che ci ha chiamati. Ne resto profondamente meravigliato». Nella notte dal 26 al 27 marzo 1996 i sette monaci del monastero vennero sequestrati dai terroristi appartenenti ad una cellula del Gruppo islamico armato (GIA). Dopo parecchi negoziati falliti fra rapitori e governi algerino e francese, i sette fratelli venivano assassinati, probabilmente il 21 maggio 1996. Le teste dei sette monaci, troncate dai corpi, vennero ritrovate il 30 maggio, e seppellite il 4 giugno nel cimitero del monastero da cui erano stati violentemente portati via, dopo la solenne celebrazione dei funerali nella cattedrale di Algeri.